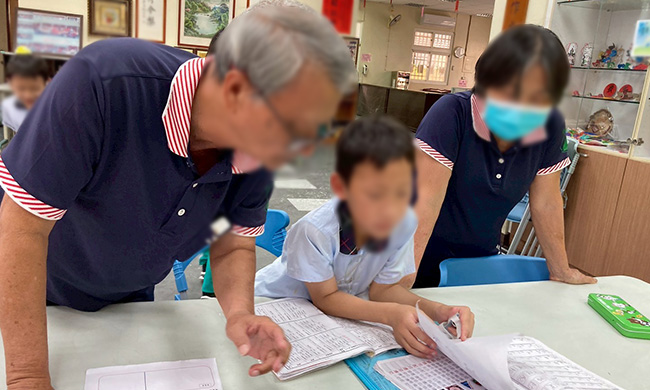

放學時間一到,「臺灣夢」社區築夢基地充滿孩子的喧鬧聲,小滿獨自拿著作業本站在角落,帶著求助的眼神望向志工。志工發現無助的小滿,悄聲問他:「你有問題想問嗎?我來教你好不好?」

小滿自顧自地搖搖頭,志工無奈地又看了一眼他手中的作業,突然眼神一亮,「你是有不會的數學題,想請志工叔叔教你嗎?」這下小滿欣喜地抬起頭來,點頭如搗蒜,基地志工才跟著露出如釋重負的笑容。

▲剛到「臺灣夢」社區築夢基地的小滿有些固著行為,需要志工慢慢引導才能表達出自己的想法。

一群嘻鬧的孩子中,一眼就能看到小滿和別人的不同,他個子瘦小,臉上總是面無表情,甚至眉頭緊皺,也從不與人說話,就算說話,也只能吐出很簡短的字詞,一點都不像九歲的孩子應有的活潑模樣,媽媽苦惱地說:「一開始孩子真的不是這樣,跟爸爸回家鄉三年之後就變了……。」

小滿的爸媽原本都在工廠工作,兩人的薪水還能支應生活。隨著小滿出生後,媽媽請育嬰假照顧,收入劇減,生活開銷卻直線上升,每個月還要幫忙負擔家中長輩的療養費用,生活左支右絀。於是爸媽決定把小滿送回國外的親戚家生活,好專心在臺灣工作賺錢。但沒想到小滿四歲回臺灣後,還不會自己上廁所,只會睡覺和哭,一句中文都不會說,上了幼稚園也無法與人溝通,便把自己的心給關起來,就像是個沉默的木偶娃娃。

媽媽也曾帶孩子尋求醫療協助,醫生判斷小滿可能在幼年缺少適當的陪伴和照顧,而有發展遲緩的現象。無奈那時正值新冠肺炎高峰就醫不易,媽媽又被工廠裁員,為了賺錢,她拿出僅存的積蓄做網路投資,沒想到卻被詐騙,積欠上百萬元的債務……,生活的打擊接踵而來,小滿的媽媽卻沒有喘息難過的機會,為了嗷嗷待哺的孩子,她每天必須花很長的時間跑外送維持生計,全家人也只能蝸居在小小的套房裡,小滿因此錯失早療時機。

▲小滿原本總是面無表情、也不說話,像是個沉默的木偶娃娃。

小滿念到小學依舊不願開口說話,家長因為忙於生計,無力追蹤。每天大清早,媽媽把小滿和弟弟送到學校之後,就開啟一天的外送員生活,放學又把小滿安置在後座,帶著一起去接單、送餐,一直忙到晚上八、九點才拖著疲憊的身軀回家,然後吃上晚餐。吃的東西有時候是被人棄單的餐點,有時候是隨手買的炒飯或便當,一家子三餐和作息都不健康,孩子的作業也總是沒有完成。學校老師發現這樣的情況後,除了積極協助,也轉介小滿和弟弟到鄰近的「臺灣夢」社區築夢基地,放學後兄弟倆先由志工接到基地照顧,至少孩子能按時吃飯,媽媽也能安心工作賺錢。

▲小滿和弟弟放學之後就被媽媽載著一起跑外送,十分辛苦。

▲過去小滿總要等媽媽晚上回家之後,才能吃晚餐、問功課,三餐時間不固定。

經過一段時間的相處,「臺灣夢」基地志工發現,小滿不是無法開口,他其實會跟弟弟說話,也會透過簡單的表情、點頭或搖頭表達情緒,甚至別人在對話時,他也很有興趣地站在旁邊聽。發現這點之後,志工便把小滿當作一般孩子對話,讓他不得不回應或是表達自己的想法。在家庭這端,也和媽媽討論多和小滿說話,刺激孩子的反應。後來媽媽趁假日帶孩子一起外送時,鼓勵他去取餐、送餐,一方面讓小滿多和外界接觸,一方面也讓他知道媽媽賺錢養家不容易。

▲「臺灣夢」志工把小滿當作一般孩子互動,訓練他的溝通表達能力。

有天「臺灣夢」志工正忙碌著,小滿此時拿著一本字典從身後出現,他比著字典裡的「林」,再指指櫃子裡的書包,對志工說:「林、書包,林的書包。」志工驚訝地發現,小滿竟然主動表達他知道這是哪個孩子的書包。

小滿肚子餓的時候,也能清楚地向志工表達:「我可以吃麵包嗎?」才短短的半年就有這樣的進步,讓志工備受鼓勵,同時了解只要耐心地陪伴,給予孩子穩定又安全的成長環境,就能收穫他的成長和進步。

▲在計畫半年多的陪伴之後,小滿竟然主動開口說話了,讓基地志工都感到安慰。

經過學校、「臺灣夢計畫」以及家庭三方的努力,小滿成為勇於挑戰的孩子!專案人員有天請他幫忙搬重物,過去的他總是害怕會搞砸而不願嘗試,這次竟然二話不說就起身行動。過去沉默的木偶娃娃終於願意動動自己的手腳、打開封閉的心,向外探索世界。

▲課後在安全又溫暖的「臺灣夢」基地,小滿逐漸進步成勇於向外探索的孩子。

小滿的媽媽更是感謝地表示,因為有「臺灣夢計畫」的幫忙,小滿和弟弟課後有安全的陪伴和照顧,自己能安心打拼,逐漸減輕負債,實現「臺灣夢計畫」的精神─以社區之力,圓偏鄉弱勢孩子與家長的夢,讓孩子可以在安全的環境中成長、學習,找回該有的笑容。

▲有了「臺灣夢計畫」的幫助,孩子獲得陪伴與照顧,小滿的媽媽也可以安心地努力打拼。