「今年過年社區送好~豐盛的年菜給我們喔,我們盼盼多高興哩,說:『阿公、阿嬤!今年年菜是我帶回家的,妳就不用煮、不會那麼累了!』卻不知道我跟阿公只希望她身體健康、平安長大就好,累一點哪有要緊!」阿嬤看著身旁的小孫女,眼中滿是憐惜與疼愛。

▲一聽到要找小時候的照片,盼盼立刻牽起阿嬤的手進房間,足見兩人的好感情。盼盼口中的「阿嬤」,其實是她的「寄養媽媽」。

因為生父年紀大又重病纏身,無力照顧孩子,盼盼出生後常託付給鄰居阿嬤照顧。只是沒想到生父與生母矛盾漸深,有時甚至吵到鄰居報警才罷休,最後離婚收場,爸爸住進安養院,媽媽帶著小妹離家。鄰居阿嬤不忍心盼盼成了「沒人要的孩子」,向有關單位一番爭取後,終於獲得寄養家庭資格。

盼盼還不會走路時,就在這位阿嬤家生活了。當時兩歲半的她,還走得顛顛倒倒,也從不開口,一聽到警車或救護車的聲音就躲得不見人影,需要有人隨侍在側照顧。阿媽的女兒是語言治療師,建議讓盼盼接受早療,於是阿嬤每週親自帶她到鎮上的醫院上課,這麼一來一回一年多,才讓盼盼開口說話。知道的鄰居笑他們傻,年紀這麼大、自己的孩子也大了,加上有洗衣店的工作要忙,怎麼還帶一個孩子回家操勞自己?可愛的阿嬤總是笑得瞇起眼說:「囝仔帶久了,有感情啦~」阿公只說:「水某欲做的代誌,哇攏支持!」簡單的幾句話,讓鄰人不再多說。

▲阿嬤不管到哪都帶著盼盼,比自己的親生女兒還親。

▲開朗的阿公攜手惜情的阿嬤,他們是盼盼孤單時最大的溫暖。

盼盼和阿公、阿嬤的孫子一起長大,像是夫妻倆的掌上明珠。阿公帶她出門玩累了,就一把抱起睡著的盼盼走回家,但空不出手把腳踏車牽回來,「我先把車子丟在路邊呀,總不能把孩子丟路邊吧!結果隔天要牽車卻不見了,我想說算了,人家要拿走也是有需要吧,不是盼盼不見就好!」阿公的真性情,引來一陣哄堂大笑。隨著盼盼年紀漸長,阿嬤也幫她準備一間專屬房間,甚至添購新書桌、新電扇,還有嶄新的全套圖書,還有阿嬤孫女買給盼盼的文具…整個房間充滿全家人的愛。說起對盼盼的期待,阿公說:「哎唷!不用啦~書唸一唸,長大趕快嫁人就好了啦!」一旁的阿嬤大笑:「哩麥亂共!到時真要嫁,你才捨不得哩!」全家人又笑成一團。夫妻倆的一舉一動,足見對孩子用情之深。盼盼知道阿公、阿嬤對她的愛,也一直乖巧聽話,從不讓家人擔心。

▲阿公阿嬤用心幫盼盼布置全新的房間,書桌上擺滿買給她的書本。

家裡從未隱瞞盼盼的身世,有空也會帶她到安養院探望生病的爸爸,用情可比血緣父母。只是阿公、阿嬤年過半百,在照顧上不免力不從心,盼盼剛上小學時,學校幫忙轉介到「臺灣夢計畫」社區接受課後照顧,減輕阿公、阿嬤的負擔。專案人員觀察到,「也許是原生家庭的不安記憶影響,盼盼初到社區時都很安靜,比較有防備心,她會默默觀察人或環境,確定是安全的,才會慢慢投入…」幸好社區基地持續和地方家庭福利服務中心保持密切合作,隨時觀察孩子身心需求,給予最適切的陪伴。

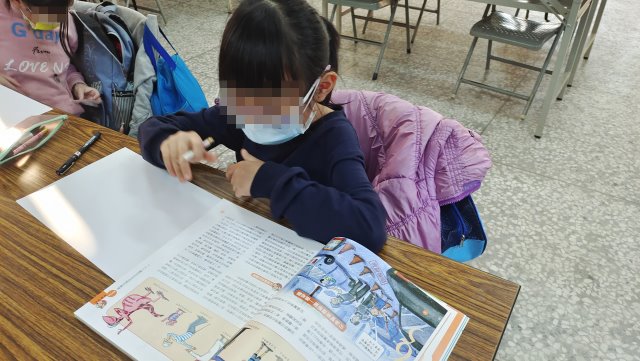

▲剛到「臺灣夢」社區築夢基地的盼盼,不太與人互動,只埋頭做自己的事。

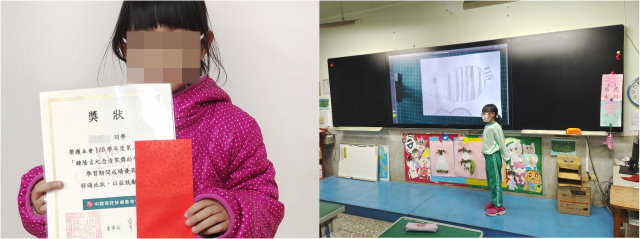

在志工悉心照顧下,盼盼逐漸敞開心房,也能和同學玩在一塊。更可貴的是,她知道自己從小到大的資源,都來自社會大眾和寄養家庭家人無私地給予,課業上認真努力,在學校就常上台受獎,更在2021年獲得中信慈善基金會「鍾隆吉獎助學金」的鼓勵,讓阿公、阿嬤欣慰不已。待在社區一、兩年後,盼盼變得活潑,還為了角逐表演活動的主角角色,願意上台表現自己,小小個子卻落落大方的模樣,不只令社區志工眼睛一亮,連阿公、阿嬤都驚嘆她的轉變!

▲在社區的照顧下,盼盼不只學業進步,也變得大方開朗。

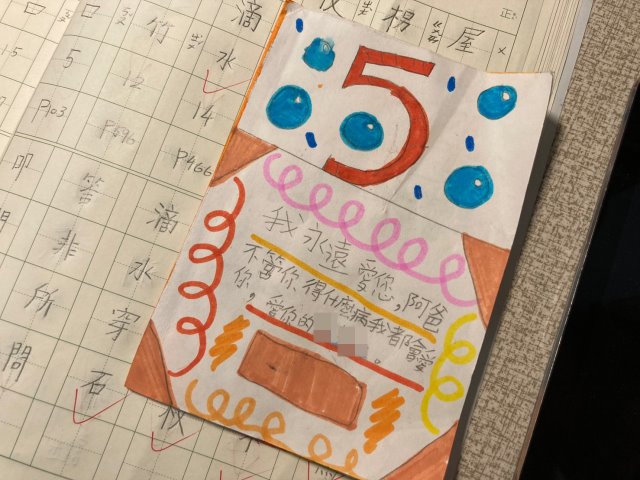

雖然在盼盼的心裡,仍想著自己和別人有一點點的不同,譬如:不能每天和爸爸見面,更不用說印象早已模糊的媽媽…阿嬤鼓勵她把對爸爸的想念寫進卡片裡,下次探望時再送出去。在家時,什麼都不要想,安心當個快樂的孩子,阿公、阿嬤會永遠把她當家裡的一份子,用心疼愛、照顧。

就像「臺灣夢計畫」照顧社區的孩子一樣,沒有血緣,但因為用愛、真心的陪伴,讓我們與孩子就像家人一般緊密,集眾人的愛,打造孩子心裡的第二個家。

▲盼盼把對爸爸的想念寫進卡片裡,下次探望時再交給爸爸。

▲盼盼在阿公、阿嬤及「臺灣夢計畫」志工的陪伴照顧下安心長大,是沒有血緣卻關係更緊密的「家人」。