他說想媽媽時,六歲孩子的眼神裡竟透露著憂愁……

一看到「臺灣夢」基地的志工來家訪,小波興沖沖地想帶人看看自己的家。

「這是阿姨的房間,不過她結婚搬走了,這是小舅舅的,不過他也不住在這邊了……」小波經過一間又一間的空房間,最後在窗前停了下來默默地說:「今天是禮拜六媽媽還要去上班,我有點想她了……。」

才六歲的小波,臉上卻有超齡的憂愁。基地志工在一旁看著,心裡酸酸的,更多是不捨。

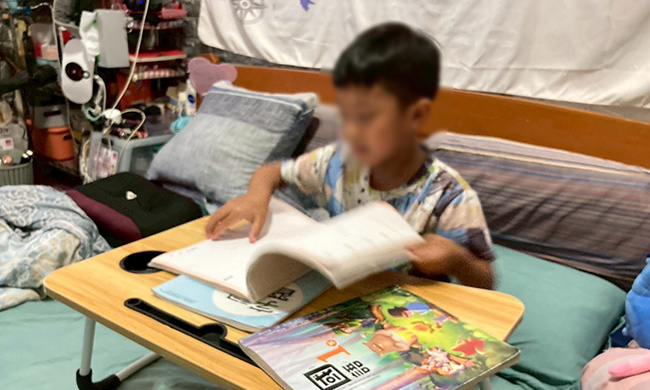

▲才六歲的小波,臉上卻有超齡的憂愁。

家的寂寞,小小年紀的他最懂

小波的家前不著村、後不著店,就這麼座落在荒涼的省道邊,來探訪的志工車才剛停好,他便迫不及待跑出來迎接,無法掩飾對於外界關注的期盼。原來小波由媽媽獨自撫養長大,當初媽媽發現懷孕時,孩子生父卻不聞不問,媽媽的身心狀況逐漸變差,小波因此七個月就早產誕生。嬰兒時期體弱多病,進出醫院成了日常。媽媽為了照顧小波經常請假,微薄的薪資早被扣得所剩無幾,即使假日也加班,生活還是入不敷出。因為媽媽經常加班不在家,小波總是一個人說話、一個人玩,在昏暗的屋子裡靜靜等待,小小年紀的他卻已能感受到無人陪伴的寂寞。

▲家中長輩各自忙碌,小波對於他人的關愛和陪伴特別渴望。

「他都上小學了,還不會自己上廁所……」

村長知道小波家的狀況後,便邀請媽媽讓小波加入「臺灣夢計畫」,放學後到社區築夢基地,一來課後有志工叔叔、阿姨幫忙照顧,二來有年紀相仿的孩子陪伴,比一個人孤零零好多了。也因此,志工發現更多小波一家的難處。

原來,小波家裡還有罹患癌症、療養中的外公,以及眼疾開刀無法工作的外婆同住,以前外婆身體好時,還能下田、賣菜,或做些家庭代工補貼家用,但現在眼睛不好什麼都不能做,全家的生活都靠媽媽一肩扛起。

▲以前外婆做家庭代工時,乖巧的小波也會在一旁幫忙。

老人家深受病痛所苦,媽媽要忙著賺錢,所以對於小波的照顧是吃飽、健康就好,以至於到基地時被志工發現,孩子都上小學了還不會自己上廁所,或是還拿著奶瓶在喝牛奶等幼兒行為。

媽媽平常少有時間和小波相處,每晚下班回家後,小波為了等媽媽也捨不得睡,跟著一起用手機、電腦到深夜,隔天頂著深深的「黑輪」到學校打瞌睡,課業落後、個性也變得怯懦又沒自信。

▲志工發現小波還在用奶瓶喝牛奶,頓時讓他害羞地想把東西藏起來。

▲小波的媽媽被生活壓得快喘不過氣來,難以顧及孩子的生活所需,小波只能拿張摺疊桌在床上充當「書桌」。

終於有一個地方,讓他感覺「有人在等我」

為了幫助小波有更好的發展和改變,「臺灣夢計畫」專案人員不時走訪家裡,耐心和家人溝通孩子的教養方式,提醒三餐營養與生活常規的重要性,建議家人可以準備一些簡單的食物,讓孩子肚子餓也能自理,別老是三餐不固定影響發育。志工也考慮到小波家裡經濟困難,基地若有適合的物資也會提供給小波一家,過年時更送上集結大眾愛心的豐盛年菜組合,讓孩子開心地直呼:「好久沒有這種過年吃大餐的感覺啦!」

▲基地志工每年親送給弱勢家庭的「點燃生命之火」寒冬送暖年菜,是小波最期待的「大餐」。

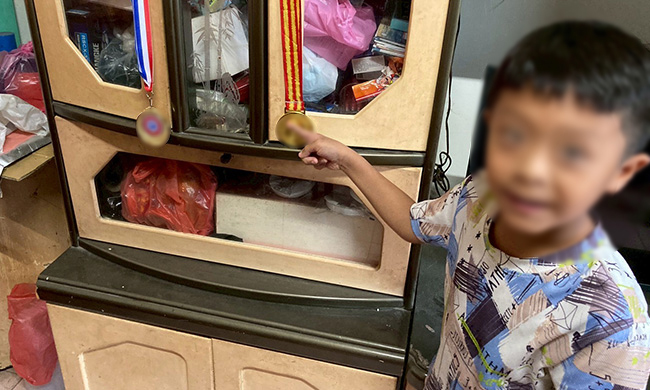

除了物質需求,小波在基地也得到難能可貴的陪伴與肯定。他學會基本生活自理,還在體育項目中找到自己的興趣,才加入球隊沒多久,就成了拿獎牌的常勝軍,他不再沉默寡言,開始主動表達,也願意分享學習的點滴,孩子的臉上也添了更多笑容。

▲小波在「臺灣夢」社區基地裡找到陪伴和依靠,也更有快樂學習的動力。

陪伴,是一種看不見的養分,卻能讓孩子長出自信和笑容

儘管媽媽依舊為生計奔波,但小波的世界不再只剩下孤單與等待。他每天都開心地和志工、媽媽、外婆分享在基地上的多元課程、運動比賽的戰況有多激烈……原本缺乏安全感的心,也慢慢變得踏實、堅定。

「陪伴」,或許看不見、摸不著,卻是每個孩子成長路上最重要的養分。只要「臺灣夢」社區築夢基地還在,就會一直守著偏鄉孩子,用關懷和行動,一點一滴地填補那些從小缺席的溫暖與愛,陪他們走上健康、自信、有希望的成長路。

▲在運動中找到自己的成就感,是小波目前最大的自信來源。